Souvent critiquée pour ses faibles rendements, l’énergie osmotique, appelée aussi « énergie bleue », continue pourtant d’occuper la recherche scientifique. Plusieurs dispositifs en cours d’expérimentation actuellement permettraient dans l’avenir d’exploiter plus efficacement le gigantesque potentiel de production de cette énergie à la fois bon marché, stable et durable. Explications.

L’énergie osmique : durable mais aux rendements limités

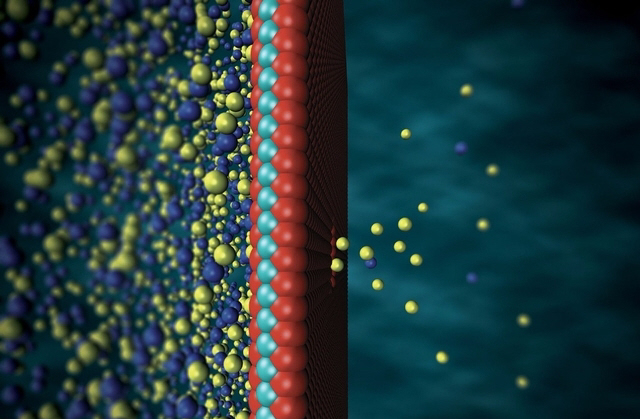

Le principe de l’énergie osmotique est basé sur l’exploitation de la différence de concentration de sel entre l’eau de mer et l’eau douce. Elle permet de produire de l’électricité en exploitant le phénomène d’osmose qui se produit continuellement entre des masses de salinité différente, et implique une tendance naturelle à l’équilibre des concentrations en sel. On utilise généralement pour cela une membrane opposant deux compartiments, un d’eau salée et un d’eau douce, et ne laissant passer qu’un type d’ions. Les ions de sodium chargés positivement en électricité s’infiltrent dans le premier tandis que le second reçoit les ions de chlore chargés négativement, créant ainsi une pile naturelle.

Si ce procédé est prometteur au regard de sa stabilité et de sa durabilité (par opposition aux énergies intermittentes solaire et éolienne), l’énergie bleue reste toutefois confrontée, dans les quelques installations expérimentales existantes actuellement en Norvège, aux Pays-Bas, au Japon, ou aux Etats-Unis, à de gros problèmes de rendements. Les deux premiers dispositifs utilisés à des fins commerciales, l’électrodialyse inverse (RED) aux Pays-Bas et l’osmose à pression retardée (PRO) en Norvège par exemple, sont équipées de membranes organiques à la fois trop fragiles et peu efficaces. Pour exemple, une membrane d’environ un mètre carré ne permettrait à ce jour de générer que cinq watts d’électricité maximum, nécessitant une surface de production considérable pour envisager une exploitation rentable.

Les promesses d’une membrane semi-perméable

Pour remédier à ces faibles performances, les chercheurs suisses de l’EPFL (l’École polytechnique fédérale de Lausanne) ont mis au point en 2016 une nouvelle membrane à la fois plus résistante et plus performante permettant d’obtenir des rendements de production records. Épaisse de seulement trois atomes, cette membrane est semi-perméable, percée d’un nanopore, et fabriquée à base de disulfure de molybdène, un matériau largement disponible et facile à mettre en œuvre.

« La principale caractéristique de cette membrane – de disulfure de molybdène – est sa finesse, explique dans la revue scientifique Nature, Aleksandra Radenovic, directrice du laboratoire. Plus la membrane est fine, plus le courant électrique généré est important ». Mais les nanopores jouent également un rôle primordial puisque c’est eux qui laissent passer les ions, et leur taille comme leur nombre agissent directement sur le rendement du dispositif. La membrane utilisée ici n’a pour l’instant qu’un seul nanopore pour les besoins de l’étude mais aura tout de même permis d’alimenter un transistor basse consommation. Un début prometteur qui laisse espérer des rendements beaucoup plus importants dans l’avenir. Les chercheurs de l’EPFL estiment en effet qu’une membrane d’un mètre carré seulement, dont la surface serait couverte à 30 % de nanopores, pourrait produire 1 MW, et alimenter plusieurs dizaines de milliers d’ampoules standards.

Des condensateurs pour stocker et restituer l’énergie bleue

Autres pistes développées par le physico-chimiste Benjamin Rotenberg et son équipe de chercheurs du CNRS, de la Sorbonne et de l’Université Toulouse III Paul Sabatier, le mélange capacitif (CapMix) et la déïonisation capacitive (CDI) sont actuellement mis au point comme solutions de rechange aux procédés membranaires pour capter l’énergie bleue à partir des gradients de salinité entre l’eau de rivière et l’eau de mer, en utilisant des cycles charge-décharge-recharge des condensateurs. Les électrodes nanoporeuses augmentent ici la surface de contact avec l’électrolyte et donc, en principe, la performance du procédé.

Basée sur un condensateur inspiré des super condensateurs utilisés pour stocker l’électricité, cette technologie permettrait à la fois de produire de l’électricité et de désaliniser l’eau de mer. « Ce sont les mêmes outils qui permettent à la fois de récupérer de l’énergie bleue à partir de ces eaux salées et douces, ou, à l’inverse, de dépenser de l’énergie pour produire de l’eau douce et de l’eau salée à partir d’eau saumâtre », explique Benjamin Rotenberg sur France Inter.

Si de nouvelles centrales électriques aux abords des estuaires ne devraient pas voir le jour avant plusieurs années, les enjeux de la recherche sont ici considérables compte tenu du potentiel de production mondiale de l’énergie osmotique. On évalue aujourd’hui l’énergie potentielle aux embouchures des fleuves à près de deux térawatts, soit deux tiers de la production électrique mondiale.

Crédits photo : Steven Duensing