Encouragée une nouvelle fois par le gouvernement via le dernier décret sur l’autoconsommation d’électricité, l’installation de panneaux photovoltaïques chez les particuliers connaît un succès croissant dans l’Hexagone. De plus en plus de consommateurs choisissent de produire de l’électricité destinée à leur propre usage ou à la revente, et se lancent dans des travaux d’installation. Attention toutefois à bien choisir le modèle photovoltaïque le mieux adapté. Les technologies commercialisées à l’heure actuelle sont variées et proposent des taux de rendement très différents selon la surface d’exploitation disponible.

Principe de fonctionnement d’un panneau photovoltaïque

Non polluante, économique, facilement disponible, et renouvelable, l’énergie solaire vous permet de produire de l’électricité, que vous pouvez utiliser pour vos besoins ou vendre à un distributeur d’énergie. Si l’énergie solaire thermodynamique produit de l’électricité via une production de chaleur, l’énergie solaire photovoltaïque (la plus courante) transforme le rayonnement solaire en électricité grâce à des cellules photovoltaïques intégrées à des panneaux qui peuvent être installés sur des bâtiments ou posés sur le sol.

Lire aussi : Panneaux solaires : conditions d’installation et démarches administratives

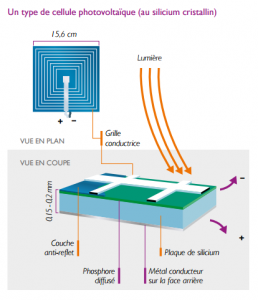

D’un point de vue technique, les photons contenus dans les rayons du soleil vont venir stimuler des semi-conducteurs en silicium qui libéreront à leur tour des électrons en mouvement, source de création du courant électrique. C’est l’effet photovoltaïque découvert par Becquerel en 1839. Ce courant désorganisé dans un premier temps, sera collecté par une grille métallique très fine puis canalisé par les fils électriques des panneaux solaires photovoltaïques.

D’un point de vue technique, les photons contenus dans les rayons du soleil vont venir stimuler des semi-conducteurs en silicium qui libéreront à leur tour des électrons en mouvement, source de création du courant électrique. C’est l’effet photovoltaïque découvert par Becquerel en 1839. Ce courant désorganisé dans un premier temps, sera collecté par une grille métallique très fine puis canalisé par les fils électriques des panneaux solaires photovoltaïques.

Chaque cellule ne générant qu’une petite quantité d’électricité, elles sont assemblées en série afin de fournir une tension et un courant électrique exploitable, et forment les modules photovoltaïques. Sans pièce mécanique, sans bruit, sans production de polluants, les cellules photovoltaïques convertissent ainsi directement l’énergie solaire en électricité, sous forme de courant continu. Un onduleur se charge ensuite de transformer ce courant produit en courant alternatif 230 volts compatible avec le réseau de distribution d’électricité. L’ensemble constitue un système photovoltaïque dont la durée de vie moyenne est généralement de 25 ans.

Les différentes technologies disponibles

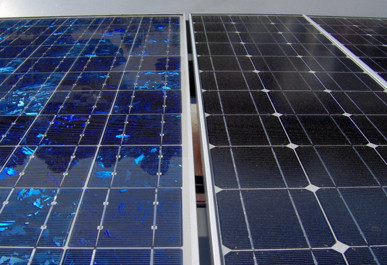

Plusieurs technologies de systèmes photovoltaïques coexistent actuellement, et sont à privilégier en fonction de leurs rendements bien sûr mais également du support d’exploitation. Les technologies cristallines tout d’abord utilisent des cellules peu épaisses (0,15 à 0,2 mm) connectées en série et collées sous un verre protecteur. Le silicium qui les compose peut être multicristallin ou monocristallin.  Les modules de type “silicium multicristallin” sont les plus courants et proposent des rendements d’environ 13 à 15 %. Ces panneaux constituent souvent la meilleure option qualité/prix si votre installation n’est pas limitée en place car l’investissement de départ est moins coûteux. Plus chers à l’achat et plus esthétiques, les modules de type “silicium monocristallin” sont aussi plus efficaces avec un rendement de conversion de près de 18%. Ils seront donc conseillés en cas de surface d’exploitation restreinte.

Les modules de type “silicium multicristallin” sont les plus courants et proposent des rendements d’environ 13 à 15 %. Ces panneaux constituent souvent la meilleure option qualité/prix si votre installation n’est pas limitée en place car l’investissement de départ est moins coûteux. Plus chers à l’achat et plus esthétiques, les modules de type “silicium monocristallin” sont aussi plus efficaces avec un rendement de conversion de près de 18%. Ils seront donc conseillés en cas de surface d’exploitation restreinte.

Lire aussi : Recherche : des panneaux solaires à lentilles deux fois plus rentables

Les technologies “couches minces” se définissent quant à elles par une couche très mince (quelques millièmes de mm) d’un ou plusieurs matériaux déposés sur un support (verre, acier inoxydable, matière plastique…). On retrouve par exemple dans cette catégorie les modules de type “silicium amorphe” dont le rendement de conversion se situe entre 6 et 9%. Peu chers, robustes, souples et peu sensibles à l’inclinaison et à l’orientation, ils nécessitent toutefois un espace d’exploitation très important et sont donc peu adaptés à l’exploitation sur bâtiment. Leur utilisation est généralement limitée à des cas bien spécifiques comme les calculatrices solaires par exemple. D’autres technologies “couches minces” (composées de tellurure de cadmium [CdTe], de diséléniure de cuivre et d’indium [CIS ou CIGS] par exemple) sont également disponibles sur le marché.

Les panneaux solaires bicouches enfin, proposent de mélanger les technologies cristallines et de “couches minces” afin d’améliorer le rendement des panneaux solaires photovoltaïques. Si le rendement est effectivement plus élevé dans ce cas, ils sont pour le moment beaucoup trop chers pour être rentables.

Panneaux solaires intégrés ou non intégrés ?

En cas d’hésitation, votre installateur ou fournisseur d’énergie peut vous aider à choisir les modules photovoltaïques les plus adaptés. N’oubliez pas néanmoins de demander la garantie du constructeur et la référence aux normes NF-EN-CEI 61215 (silicium cristallin), NF-EN-CEI 61646 (couches minces), et NF-EN-CEI 61730 relative à la sûreté de fonctionnement des modules photovoltaïques, comme le préconise l’Ademe.

Lire aussi : Des panneaux solaires à la fois murs acoustiques et objets décoratifs

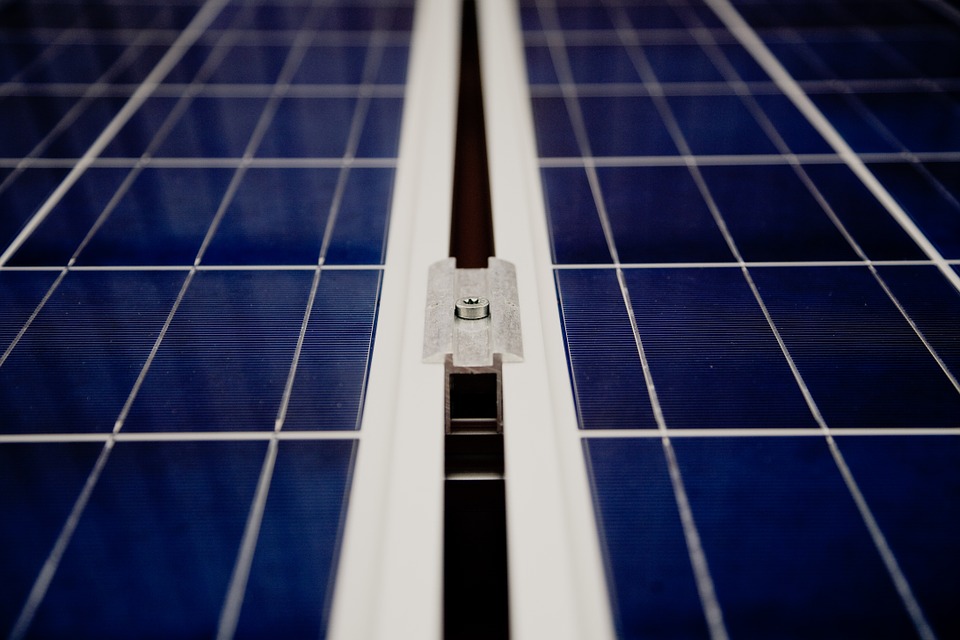

Une fois le type de modules choisi, deux grandes options s’offrent à vous pour leur implantation sur site. Les modules non intégrés dans un premier temps, ne font pas partie de l’enveloppe du bâtiment, et sont simplement fixés par-dessus une toiture inclinée, posés sur des châssis sur une toiture-terrasse ou installés au sol dans votre jardin.

Une fois le type de modules choisi, deux grandes options s’offrent à vous pour leur implantation sur site. Les modules non intégrés dans un premier temps, ne font pas partie de l’enveloppe du bâtiment, et sont simplement fixés par-dessus une toiture inclinée, posés sur des châssis sur une toiture-terrasse ou installés au sol dans votre jardin.

Les panneaux intégrés sont quant à eux considérés comme des matériaux de construction et font partie intégrante de l’enveloppe de la maison. Ils deviennent des éléments de la toiture ou de la verrière, des murs ou des panneaux extérieurs d’un vitrage isolant. Ils ne se surimposent pas à une construction existante, mais assurent une fonction de clos et de couvert. Notez toutefois que dans le cas d’une réelle volonté d’intégration architecturale des panneaux solaires, certains modules inclus dans les matériaux de construction (tuiles, ardoises, éléments de façade, etc.) seront plus faciles à intégrer et plus harmonieux sur le plan esthétique.

Les panneaux intégrés sont quant à eux considérés comme des matériaux de construction et font partie intégrante de l’enveloppe de la maison. Ils deviennent des éléments de la toiture ou de la verrière, des murs ou des panneaux extérieurs d’un vitrage isolant. Ils ne se surimposent pas à une construction existante, mais assurent une fonction de clos et de couvert. Notez toutefois que dans le cas d’une réelle volonté d’intégration architecturale des panneaux solaires, certains modules inclus dans les matériaux de construction (tuiles, ardoises, éléments de façade, etc.) seront plus faciles à intégrer et plus harmonieux sur le plan esthétique.

Crédits photo : Markus Spiske / Solarsis

COMMENTAIRES

L’adoption de la loi pour l’autoconsommation par le Sénat va encourager les ventes de panneaux photovoltaïques dans les prochains mois. Les particuliers se préoccupent des matériaux avec lesquels sont fabriqués les PV, leur installation mais se projettent dans leur cycle complet avec les possibilités de recyclage.

A signaler quand même qu’il est plus intéressant de choisir des panneaux ou tuiles hybrides (face avant photovoltaïque et face arrière thermique) qui captent plus de 80% de l’énergie solaire reçue et permettent la production d’électricité + l’eau chaude à environ 70% et le chauffage à plus de 50% et peuvent également être couplés à une pompe à chaleur pour en améliorer le COP.

C’est à peine plus cher au départ mais beaucoup plus vite amorti.

Pour les panneaux hybrides voir par exemple Dualsun en France (Systovi et autres pour l’aérovoltaïque) et pour les tuiles hybrides Nelskamp qui est allemand :

http://www.nelskamp.de/fr/maitres-doeuvre/produits/toits-photovoltaiques.html?tx_produktdb_produktdb%5Bsolarelement%5D=9&tx_produktdb_produktdb%5Baction%5D=show&tx_produktdb_produktdb%5Bcontroller%5D=Solarelement&cHash=adb0d08d048b3afdac82cf77e3e58c0a

Dualsun :

https://dualsun.fr/produit/panneau-solaire-photovoltaique-thermique/

.

Systovi :

http://www.systovi.com/

.