La chaleur géothermique fait partie des énergies renouvelables : on parle d’ailleurs souvent de “chaleur renouvelable” pour désigner cette production énergétique naturelle. Grâce à la géothermie, les énergéticiens sont capables de fournir un chauffage à la fois plus économique (pour le fonctionnement) et plus écologique que les autres moyens de production. Pourtant, malgré ces atouts non négligeables, la chaleur géothermique stagne et elle a bien du mal à trouver sa place sur le marché français. Alors que la loi de transition énergétique est sensée soutenir les nouvelles méthodes de production renouvelable, la géothermie arrive en queue de peloton quand on parle des énergies alternatives, et les investisseurs sont encore peu nombreux à parier sur elle. Alors quels sont vraiment les freins à ce développement ?

La chaleur géothermique : de quoi parle-t-on ?

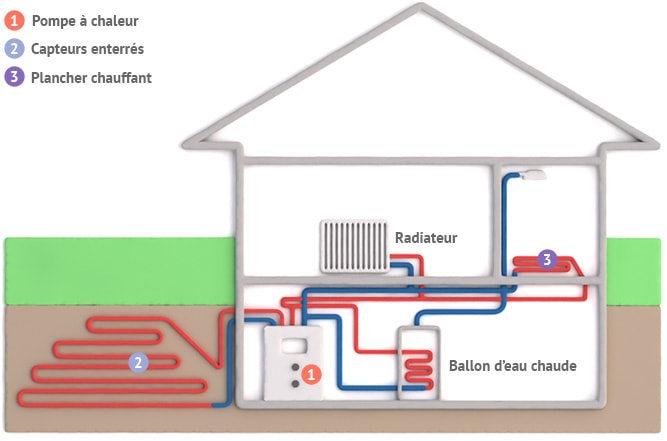

D’un point de vue technique, la chaleur géothermique repose sur une méthode d’exploitation qui utilise le forage. Le but est d’aller capter la chaleur en profondeur, dans le sous-sol, soit dans une nappe de chaleur terrestre soit dans une nappe phréatique dont l’eau est naturellement très chaude. Grâce à cette captation de la chaleur et aux infrastructures de traitement qui sont installées à la surface, cette chaleur naturelle peut servir pour chauffer l’eau sanitaire et pour fournir du chauffage à des bâtiments. Il est même possible de coupler ces deux fonctions afin de mieux rentabiliser l’exploitation du puits de chaleur.

Mais dans le détail, la technologie de la chaleur géothermique reste assez complexe à mettre en oeuvre. Même si elle est maîtrisée en théorie, la pratique peut engendrer un grand nombre de complications pour l’exploitation. En premier lieu, c’est la profondeur du forage qui est déterminante dans le coût de production de cette énergie. Les puits de forage d’une profondeur supérieure à 4 000 mètres sont plus délicats à forer et à stabiliser pour la production car leur profondeur les rend plus fragiles. Par ailleurs, les spécificités du terrain peuvent aussi compliquer l’extraction des carottes de forage, ce qui là aussi ralentit la production. L’exploitation de la chaleur géothermique est toujours tributaire de son terrain de production, et les surcoûts éventuels peuvent empêcher l’exploitation d’être rentable à court terme.

Une source d’énergie renouvelable

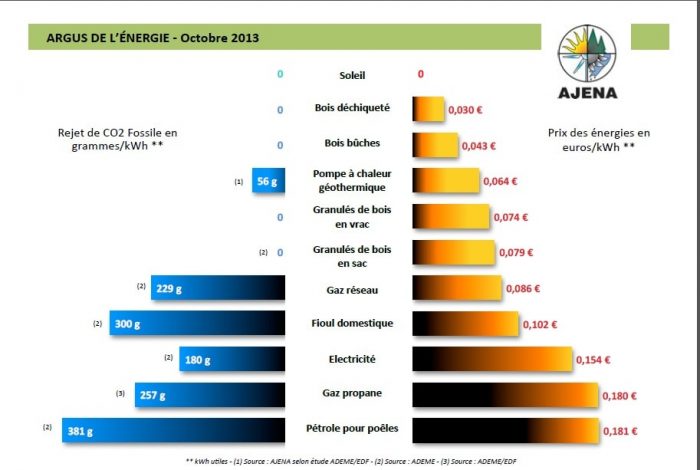

Mais la chaleur géothermique a aussi de sérieux arguments pour séduire. C’est une source d’énergie 100% renouvelable puisqu’on va la puiser dans le sol et qu’elle n’émet pas de pollution. Par ailleurs, elle est particulièrement bénéfique pour le bilan énergétique car son exploitation fait baisser la facture électrique des bâtiments qu’elle alimente. On estime ainsi que, pour une température égale, la chaleur géothermique consomme trois fois moins d’électricité que le traditionnel chauffage au fioul. Outre le gain économique, la chaleur géothermique permet donc une baisse significative de la facture énergétique, et donc de l’empreinte carbone. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle cette source d’énergie est défendue par la loi de transition énergétique.

A ce titre, l’ADEME soutient sans ambiguïté le développement de la chaleur géothermique en France : “Pour la transition énergétique, le développement de la chaleur renouvelable joue un rôle important, afin de décarboniser l’approvisionnement énergétique français. Pour atteindre cet objectif, elle devrait peu à peu remplacer les énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz).” Ainsi, l’objectif de progression de la chaleur géothermique en France est impressionnant : la loi de transition énergétique prévoit que la chaleur renouvelable progresse de 50% d’ici 2023. Pour soutenir l’effort, un budget de 420 millions d’euros a été débloqué pour financer le fonds chaleur qui doit majoritairement soutenir ce développement à marche forcée. Ce ne sera pas de trop pour séduire les investisseurs.

Un modèle énergétique qui se cherche

C’est dans les années 2000 que la chaleur géothermique a fait son apparition à grande échelle sur le territoire français. Après le choc pétrolier, de nombreux investisseurs ont alors été tentés par ce qui ressemblait à une énergie d’avenir fiable et économique. A l’époque, ce sont surtout des particuliers qui sont séduits par ce nouveau moyen d’assurer le chauffage de l’habitation, et les crédits d’impôts alors disponibles soutiennent fortement ce déploiement de la géothermie chez les particuliers. Mais après 2012, la réglementation a changé : les crédits d’impôts ne sont plus aussi attractifs et les nouvelles normes préfèrent soutenir les efforts en matière d’isolation et de rénovation de l’habitat pour limiter la déperdition d’énergie. Le marché de la géothermie chez les particuliers s’effondre alors.

Parmi les points noirs de la chaleur géothermique, il faut souligner que l’investissement de départ est conséquent. Le raccordement d’une maison à un système de chaleur géothermique réclame un forage (environ 10 000 €), une sonde (8 000 €) et bien sûr l’installation d’une pompe à chaleur (environ 15 000 €). Un financement considérable qui peut rebuter les consommateurs. Pourtant, à long terme la solution s’avère économique puisqu’elle ne coûte ensuite presque rien en fonctionnement, ce qui permet d’amortir l’investissement de départ.

Désormais, ce sont prioritairement des collectivités qui s’intéressent à la chaleur géothermique. Depuis le début d’année 2017, plusieurs projets ont déjà vu le jour sur le territoire français, notamment la station géothermique de Clichy-Batignolles à Paris qui va permettre d’alimenter tout l’éco-quartier, habitations et bureaux confondus, en eau chaude et en chauffage. D’autres projets sont à l’étude sur plusieurs territoires français, tous menés par des collectivités locales ou des entreprises privées. Il paraît clair que ce n’est pas sur le marché des particuliers que l’avenir de la chaleur géothermique va se jouer.

COMMENTAIRES

Bonjour,

Est-il possible de savoir d’où vous tirez l’information qu’une enveloppe de 420M€ est débloquée pour le Fonds chaleur ?

Cordialement

Bonjour,

Le doublement du budget alloué au fonds chaleur a été annoncé en avril 2015 par Ségolène Royal, alors ministre du développement durable. Cette augmentation de budget doit permettre d’atteindre la somme de 420 millions d’euros en 2017 http://presse.ademe.fr/2015/04/le-budget-du-fonds-chaleur-double.html Pour l’instant, le budget stipule que le fonds chaleur financé par l’ADEME se monte à 221 millions d’euros tout en précisant “L’annonce du doublement du fonds chaleur d’ici 2017 ne connaît aucune traduction budgétaire.” https://www.senat.fr/commission/fin/pjlf2017/np/np10a/np10a4.html. En l’état actuel des choses, on sait donc que l’augmentation de budget est toujours à l’ordre du jour mais sans plus de précisions sur sa réalité budgétaire.

Nous espérons avoir répondu à votre question.

Bonne continuation sur L’Energeek.

Cordialement,